誇り高き集団/備中杜氏

<起源は元禄時代!>

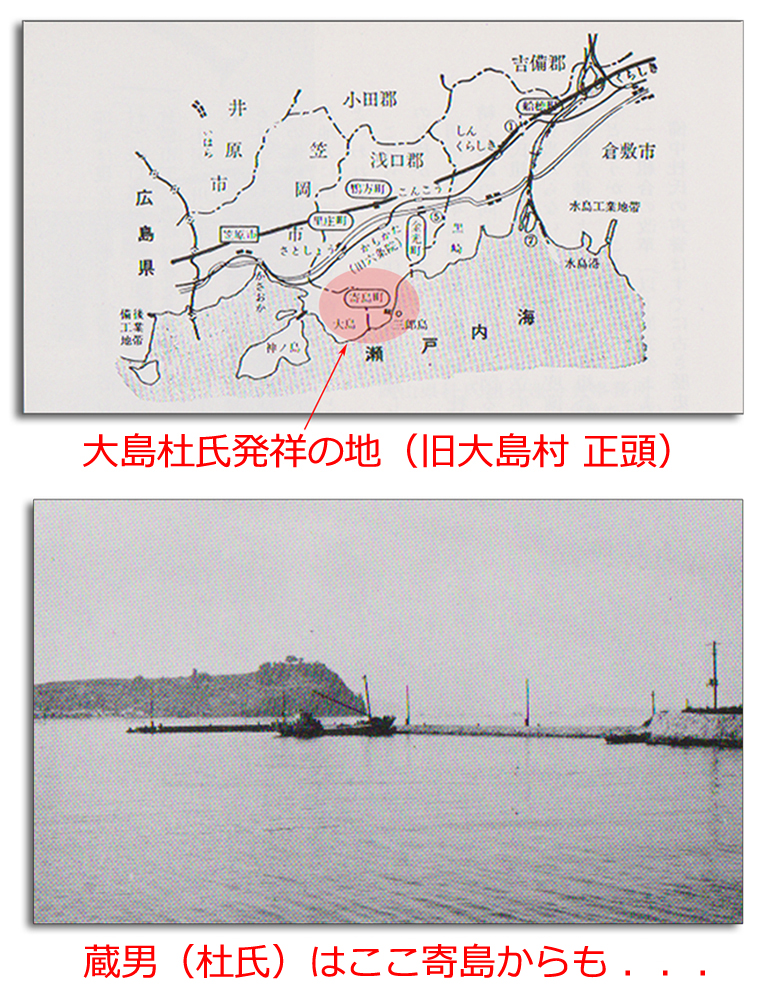

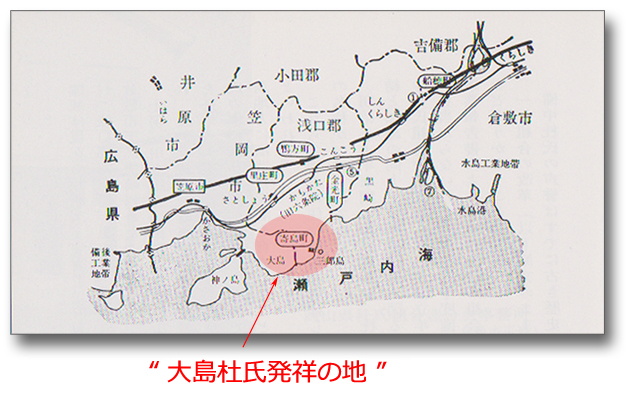

・現在の笠岡市の南部、旧浅口郡大島村正頭・寄島あたりが発祥の地であると考えられる。

・大島村(正頭)は天恵に乏しく田畑は少なく元禄年間頃(1688~1709)には人戸わず

か数十戸であったという。

・村人は農業の傍ら副業として、漁業に従事していたが漁獲量も少なく、冬季は閑散期と

なり生活に支障をきたす者も少なくなかった。

<酒造りとの出会い!>

・時は元禄の頃、当地(大島村正頭)で漁師をしていた青年 浅野弥治兵衛(通称忠吉)は

正頭沖で操業中、嵐に遭遇したが奇跡的に兵庫の灘地方に漂着し助かった。現地で生活

するため忠吉は、この地の酒造所で下働きすることとなった。

・そこで、臼踏み(今の精米工)をしているうちに、その人柄が認められ”蔵男”に昇進し

ここで丹波流の酒造方法を習得していった。

・その後杜氏として認められた忠吉は広島杜氏発祥の地(現在の東広島市安芸津町三津)

の酒造所を皮切りに、各地に出向き習得した酒造技術を伝授したと言われている。

・大島村でも元文年間頃、一番弟子となる浅野藤十氏を蔵男(杜氏)に育てている。

” こうして大島杜氏(後の備中杜氏)が誕生して行った ... ”